| ほとんどの労働者は仕事中や通勤途中のケガ・病気について労災保険の補償を受けることができることは説明しました。では、具体的にどこまでが「仕事中」・「通勤途中」なのか、また、労災保険の補償とはいかなるものか、詳細に見ていきます。 |

| ① 「仕事中」とは 労働者が仕事中に負ったケガや発生した病気、死亡等を「業務災害」と呼びます。 この業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たすことが必要です。 1、業務遂行性 業務遂行性とは、労働契約に基づいて、労働者が事業主の支配下にある状態を言い、作業中、作業中断中、出張中等の状態が該当します。 2、業務起因性 業務起因性とは、業務に起因して災害が発生し、その災害が原因となって傷病が発生したと言う、業務と傷病等の間に相当因果関係が認められることを指します。 3、実際の労災認定基準 どこまでの災害が業務災害として認定されるかは、案件により異なります。例えば、同じ「作業に伴う必要行為中」の災害であっても、 というように、その場の状況により認定の可否が異なります。所定労働時間中に発生した災害が全て業務災害に該当するというわけではないのです。 ② 「通勤途中」とは 労働者が通勤中に負ったケガや発生した病気、死亡を「通勤災害」と呼びます。 この通勤災害と認められるためには、労災保険法施行規則第18条に定める、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病であることが必要です。 1、通勤とは 労働者災害補償保険法第7条2項では、通勤の定義を次のように定めています。 ア、「就業に関し」 移動行為が業務に就き又は業務を終えたことにより行われるものであるというように、移動行為が業務と密接な関連を持って行われることを要します。 イ、「合理的な経路及び方法」 移動に一般的に労働者が用いるものと認められる経路及び手段を指します。経路については、定期券に表示され、あるいは会社に届け出ている経路及び通常これに代替すると考えられる経路等が合理的な経路となります。 方法については、通常用いられる交通手段は、その労働者が普段用いているか否かを問わず一般的に合理的な方法と認められます。 ウ、「業務の性質を有するもの」 事業主が用意する送迎バスによる通勤、突発的事故等による緊急用務のための休日・休暇中の呼び出しに応ずるための予定外の緊急出勤等が該当します。 エ、「厚生労働省令で定める就業の場所」 業務を開始し、又は終了する場所を指します。具体的には、 (1)適用事業及び労災保険任意適用事業にかかる就業の場所 (2)特別加入により労働者とみなされる中小事業主や一人親方にかかる就業の場所 (3)その他これらに類する場所 オ、「厚生労働省令で定める要件」 転勤により、一定の理由を以て配偶者・子・労働者の父母又は親族と別居し、単身赴任することになったことを指します。 2、通勤の逸脱・中断 同法第7条3項では、労働者が通勤の途中で「寄り道」した場合の扱いについて次のように定めています。 ア、「逸脱」 通勤途中に就業・通勤とは関係ない目的で合理的経路をそれることを指します。 自動車通勤において、渋滞のため本来の経路をそれることは該当しませんが、理由なくわざわざ遠回りすることは逸脱に該当します。 イ、「中断」 通勤途中で通勤とは関係のない行為を行うことを指します。 ただし、「ささいな行為」はその行為の最中も含めて、「日常生活上必要な行為」はその行為の最中を除いては、逸脱や中断には該当しません。 ウ、「ささいな行為」 通勤経路を大きく外れることなく、時間的にもさほど長くはないものとして、次の例が挙げられます。 エ、「日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるもの」 労働者災害補償保険法施行規則第8条で次のものが挙げられています。 オ、逸脱・中断後の取り扱い 原則として、通勤経路から逸脱し、又は移動を中断した場合には、その逸脱・中断以後の移動は通勤には認められません。 例外として、ウに挙げた「ささいな行為」は逸脱・中断には該当しないため、その行為を含めて出発地から目的地までの移動全てが通勤として認められます。 また、エに挙げた「日常生活上必要な行為」は、合理的な経路を外れてその行為を行っている間は逸脱・中断として扱われますが、逸脱・中断の終了後、合理的な経路に戻った後の移動は通勤として認められます。 |

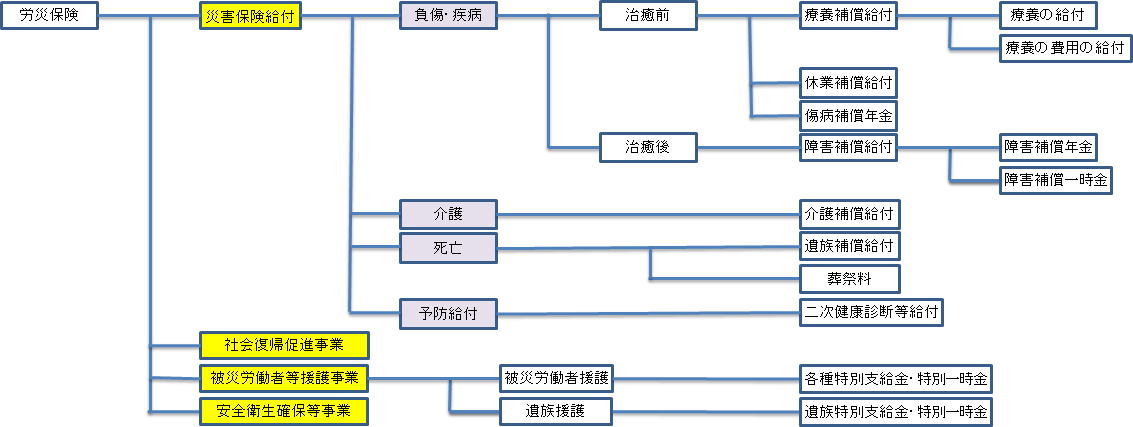

| ③ 労災保険の給付 労災保険の給付体系は下図のようになっています。 |

| 各給付・事業につき、下記リンク先で詳しく説明します。 1、災害保険給付(負傷・疾病) 1-2、災害保険給付(介護・予防給付) 2、災害保険給付(死亡) 3、社会復帰促進事業・安全衛生確保等事業 4、被災労働者等援護事業 5、労災保険給付の決まり |