| 年金の歴史は、昭和14年の船員保険法に始まり、16年に労働者年金保険法(19年に厚生年金保険法に改称)、23年に国家公務員共済組合法、34年に国民年金法、そして37年に地方公務員等共済組合法が制定されて年金諸法が整いました。しかし、その後年金財政が悪化するにつれ、さまざまな改正が繰り返され、年金制度は複雑で理解しにくいものになっています。ここでは、加入する年金制度と年金給付の内容について簡単に説明します。 |

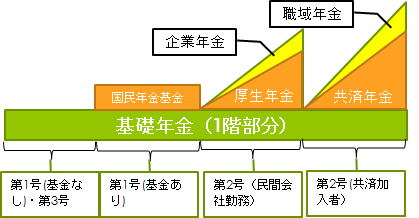

| ① 加入する年金制度 会社勤めの人は、ほとんどの人が給料から厚生年金保険料を引かれています。だから、この人が加入する年金制度は厚生年金です、と答えると、〇はもらえません。 右の図のように、厚生年金に加入している人も、実は国民年金に加入しているのです。 右の図からわかるように、年金制度は3種類に分かれます。 〇国民年金…全国民共通 ・第1号被保険者…自営業者・無職・厚生年金非適用事業所の労働者等 ・第2号被保険者…厚生年金被保険者・共済保険加入者 ・第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配偶者 〇厚生年金 厚生年金適用事業所に勤務する労働者(短時間労働者を除く)を対象とする年金制度。同時に第2号被保険者として国民年金にも加入する。 〇共済保険 共済保険適用事業所(主に官公庁・私立学校)に勤務する労働者を対象とする年金制度。同時に第2号被保険者として国民年金にも加入する。 |

・緑色の部分は全国民共通の1階部分 ・橙色の部分は厚生・共済は強制の2階部分 ・黄色の部分は会社・団体により付加される3階部分 ※第3号被保険者は事実上保険料を支払っていないので、国民 年金基金に加入することはできない。第1号被保険者でも免除や 猶予を受けている被保険者も同様。 |

| ② 年金の給付内容 年金は、被保険者に発生した支給事由から3種類の支給が設定されています。 1、老齢年金 一般的に、年金というと老後に支給される老齢年金を指します。支払った保険料に応じて基礎年金部分から最高年額788,900円(平成23年度)、第2号被保険者だった期間がある人には報酬比例部分(2階部分)も賃金の額に比例して年金が支給されます。 2、障害年金 老齢年金の支給開始前に一定基準以上の障害を心身に負ってしまった人を対象に支給される年金です。障害の基となった傷病の初診日に、第1号・第3号被保険者であったか、第2号被保険者であったかによって受給できる年金額が違ってきます。また、等級によっても年金額が異なります。 3、遺族年金 老齢年金の支給開始前に被保険者であった又は老齢年金の受給要件を満たした世帯主が死亡してしまった場合に、その世帯主が生計を維持していた遺族に対して支給されます。死亡日に第1号被保険者であったか、第2号被保険者であったか、又は受給要件を満たした老齢年金が厚生・共済年金なのか、国民年金なのかによって、支給対象も支給額も大きく異なります。 |