| 1、求職者給付(基本手当) |

| 求職者給付は、被保険者の種類ごとに4種類に分かれ、それぞれの就業状況に応じてそれにあった給付を行っています。ここでは、最も利用頻度が高い一般被保険者に対する求職者給付のうち、基本手当について説明します。 |

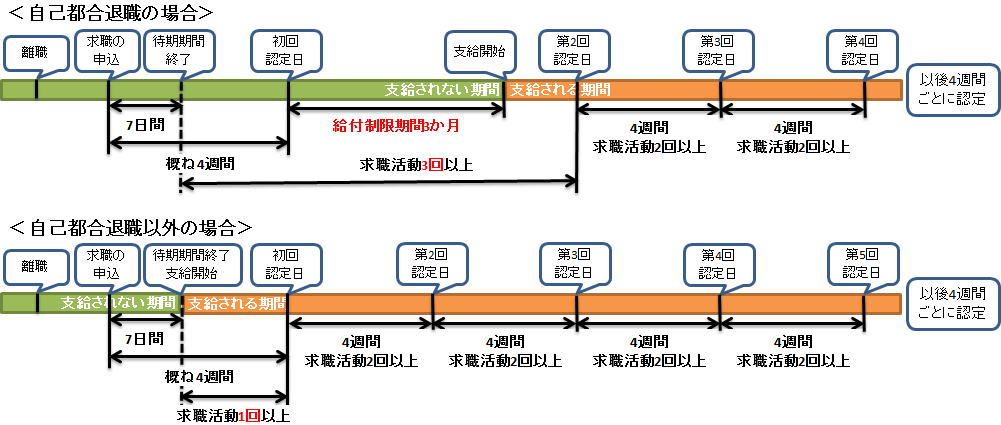

| <一般求職者に対する給付> 一般被保険者に対する求職者給付は4種類5つの制度があります。そのうち基本手当は雇用保険の失業等給付の根幹をなすものです。 1、基本手当 俗に言う「失業保険」「失業手当」です。元々は雇用保険は失業保険と呼ばれていたため、今でも「失業保険」と言うことが少なくありません。 (1)受給資格 ア、受給要件の原則 ・一般の離職者の場合、離職日以前2年間の算定対象期間に被保険者期間が12か月以上あること ・特定受給資格者・特定理由離職者の場合、離職日以前1年間の算定対象期間に被保険者期間が6か月以上あること ※特定受給資格者・特定理由離職者の範囲と判断基準についてはコチラ(厚生労働省資料)を参照してください。 イ、算定対象期間の例外 ・離職日以前2年間(又は1年間)に、傷病・出産・事業所の休業・海外出向等一定の理由により継続して30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、その日数を原則の算定対象期間である2年間(又は1年間)に加算し、最大4年間まで延長します。 ウ、被保険者期間 (ⅰ)原則 離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていき、区切られた1か月間に賃金支払基礎日数(勤務した日、有休取得日等)が11日以上ある月を被保険者期間1か月と数えます。 1か月ごとに区切っていったときに最後の期間に出た端数は、その日数が15日以上あり、その期間に賃金支払基礎日数が11日以上あれば、その期間を被保険者期間2分の1か月と数えます。 (ⅱ)例外 ・算定対象期間に転職を繰り返していた場合でも、それぞれの職場で被保険者期間が何か月かずつあれば、それらを通算して被保険者期間を計算することができます。 ・直近に離職した勤務先の、前職以前の離職時に求職者給付を受給したときは、その期間が直近の離職日以前2年間にあった場合はその前職以前の被保険者期間を通算することはできません。 ・算定対象期間内に、雇用保険被保険者であることの確認をハローワークに行ったことがある場合は、その確認の日の2年前の日より前の被保険者期間を通算することはできません。 エ、受給資格の認定 (ⅰ)求職の申込 受給資格の認定を受けようとする離職者は、 ・雇用保険被保険者証 ・離職票(1・2ともに)→離職票-1・離職票-2(クリックすると記載例が表示されます) ・本人確認書類(運転免許証・保険証など) ・基本手当等の給付金の振込先に指定する銀行口座の通帳又はキャッシュカード ・証明写真(横2.5cm×縦3cm)2枚 ・ところにより、印鑑 を持参して、住所地を管轄するハローワークに出向き、求職申込書に必要事項を記入して求職の申込をします。 求職申込書には、自分の住所・氏名・連絡先をはじめ、今までの職歴や職務内容、就職を希望する職種・業種・待遇等をできるだけ詳細に記入します(記入例はコチラ(2ページ参照))。 (ⅱ)受給資格の認定 受付で求職の申込を済ませると、次は給付係に回って持参した書類に沿ってその内容を確認して受給資格の認定を行うとともに、基本手当の受給の方法などを説明する雇用保険説明会の日程・場所及び初回認定日の案内を受けますから、必ず説明会・認定日にはハローワークに出向きましょう。 受給資格の区分は、一般受給資格者(特定理由離職者を含む)・就職困難者・特定受給資格者に分かれており、それぞれの区分と算定基礎期間(被保険者であった期間)により、所定給付日数が変わってきます。 なお、離職理由が「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」の「特定理由離職者の範囲」のⅡ、 に該当する者は、すぐに働ける状態にない場合は受給期間延長措置を受けることになりますから、後述の「受給期間延長」を参照してください。 すぐに働ける状態である場合でも、すぐに働けるという医師の証明書(指定様式あり)が必要になりますから、後日それを給付係に提出して受給資格の認定を受けることになります。 オ、失業の認定 自己都合退職による離職者とそれ以外の離職者とでは、失業の認定のサイクルが少々異なります。  <自己都合退職の場合> 求職の申込日から7日間の待期期間の後、さらに3か月の給付制限期間が付され、その期間が経過した後から支給が開始されます。ですから、求職の申込から支給開始まで概ね4か月、実際に入金されるまで4か月半程度になります。 初回認定日はその間の失業状態を確認するだけのもので、支給対象にはなりません。しかし、初回認定を受けておかないと、支給されない期間が延びるなどの不利益を被ります。2回目以降の認定も受けなければその前日までの期間の基本手当は支給されません。 自己都合退職者の場合は、待期期間終了から第2回認定日までの間に求職活動を3回以上、以後の認定日までに求職活動をそれぞれ2回以上行うことが支給要件となります。 <自己都合退職以外の場合>…就職困難者・特定受給資格者・特定理由離職者 求職の申込日から7日間の待期期間が終了した翌日から支給が開始されます。ですから、求職の申込から支給開始まで8日間、実際に入金されるまで1か月程度になります。 求職の申込日から8日目から支給開始になるため、初回認定日から失業状態を確認し支給額に反映させます。認定を受けなければ、その前日までの期間の基本手当は支給されません。 自己都合退職者以外の場合は、待期期間終了から初回認定日までの間に求職活動を1回以上、以後の認定日までに求職活動をそれぞれ2回以上行うことが支給要件となります。 ※失業の認定は、必ず受給資格者本人が受けなければなりませんが、基本手当の受給は代理人でも可能です。 〇求職活動とは 求職活動は、下記の活動のようなものを指します。

次の活動は、失業認定における求職活動には認められません。

カ、認定日の変更 (ⅰ)就職その他やむを得ない理由(面接、国家試験、講習の受講、冠婚葬祭等)のため、認定日にハローワークに出向けないときは、ハローワークに申し出て失業認定日を申出の日に変更することができます。 ・事前に申し出て変更措置を受ける時は、前回の認定日からその申出日の前日までの各日について認定します。 ・事後に申し出て変更措置を受ける時は、前回の認定日から本来の認定日の前日まで及び本来の認定日からその申出日の前日までの各日について認定します。 (ⅱ)次のいずれかの理由で認定日にハローワークに出向くことができなかったときは、事後にその理由を記載した証明書を提出して認定を受けることができます。

|

| 2、支給額 1回の認定にかかる基本手当の支給額は、賃金日額を基に年齢と併せて決められた支給率が乗じられた基本手当日額に支給日数を乗じた金額です。 (1)賃金日額算出の原則 賃金日額は、原則として次の計算式により算出します。 ただし、原則の計算式により算出した賃金日額が、次の(ⅰ)・(ⅱ)の額に満たない場合はその額とします。 (ⅰ)日給、時給又は出来高払いその他請負制の賃金形態の場合 (ⅱ)賃金の一部が、月、週、その他一定の期間により定められている場合 賃金日額には、下表のように上限額・下限額が定められています。 (2)賃金日額算出の特例 (ⅰ)育児・介護休業及び勤務時間の短縮 育児・介護休業をし、又は小学校入学前の子の養育のためもしくは対象家族の介護のために勤務時間を短縮し、かつ特定受給資格者として基本手当を受給することになった場合は、休業又は時間短縮勤務開始前の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して、いずれか高い方を採用します。 (ⅱ)生産量の減少等に伴う労働時間の短縮 事業所で、生産量の減少に伴い、労使協定により所定労働時間・時間外労働の短縮及びそれに伴う賃金の減少並びに労働者の雇入れに関する計画が作成され、都道府県労働局長に提出された場合で、計画実施6か月経過後に離職し、かつ特定受給資格者として基本手当を受給することになったときは、労働時間短縮実施前の賃金日額と離職時の賃金日額を比較して、いずれか高い方を採用します。 (ⅲ)厚生労働大臣算定 (2)の原則及び例外により賃金日額を算出することが困難であるとき、又はそれが適当でないと認められるときは厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を賃金日額とします。 (3)基本手当日額の算出 基本手当日額は、賃金日額に、年齢と賃金日額に応じた支給率を乗じて算出します。 基本手当日額にも、賃金日額同様、上限額と下限額が定められています。 (4)基本手当の減額 受給資格者が、収入の有無にかかわらず1日4時間未満の労働をしたときは「内職・手伝い」扱いとされ、、その労働により得た収入の額に応じてその日の分の基本手当を減額して支給し、所定給付日数のうち1日を消化します。なお、1日4時間以上労働した日は「内職・手伝い」扱いではなく「就職(又は就労)」とみなされ、基本手当の支給対象日にはならず、その分は後に繰り越しになります。 (5)賃金日額・基本手当日額の自動的変更 賃金日額・基本手当日額は、直近の変更年の前年度の平均給与額の上下の比率に応じて、毎年8月1日付で見直しが行われます。 平成23年度は平成21年度の平均給与額が上昇していたため、平成22年度より賃金日額・基本手当日額が大幅に引き上げられました。 (6)所定給付日数と受給期間 所定給付日数は、受給資格と離職時の年齢、算定基礎期間(被保険者であった期間)によって下表のように定められています。 所定給付日数は、離職日の翌日から原則1年間の受給期間内に消化しなければ、消化できなかった日数分の基本手当の受給権を失います。ただし、下表のように受給期間には2つの例外があります。 また、受給期間内に次の事由が生じた場合は、ハローワークに届け出ることにより、受給期間を延長することができます。 (ⅰ)妊娠、出産、育児、疾病、負傷、その他ハローワークがやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上職業に就くことができないとき →職業に就くことができない状態になって30日を経過した日から1か月以内に、受給期間延長申請書、医師の証明書等及び雇用保険受給資格者証(資格者証の交付を受けていないときは離職票)をハローワークに提出し、職業に就くことができない期間、延長された受給期間が最高4年に至るまで延長することができる。 (ⅱ)60歳以上の受給資格者で、60歳以上の定年に達し、又はその後の再雇用等により一定期限が到来するまで雇用されていたとき →離職日翌日から2か月以内に、受給期間延長申請書と離職票をハローワークに提出し、離職後一定期間求職の申込をしないことを希望する旨を申し出て、離職日翌日から1年の期間を限度に希望した期間だけ受給期間を延長することができる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3、延長給付 所定給付日数だけでは失業者の保護が不十分と認められる場合には、基本手当支給終了後に一定期間延長して基本手当相当額を支給します。 (1)種類と支給優先順位 (ⅰ)広域延長給付 最優先で支給される延長給付です。 ・支給対象 ある地域の雇用情勢から判断して、その地域では就職が困難であると認める場合に求職者に広域職業紹介活動を行わせた場合に、その広域職業紹介活動が行われる地域について、毎月、その月前4か月間に、その地域の失業率が全国の失業率の2倍以上になり、その状態が継続すると認められるときは、その指定する期間内に、広域職業紹介活動による職業のあっせんが適当であると認定する受給資格者 ・延長日数 最高90日(受給期間も併せて90日間を限度に延長される) (ⅱ)全国延長給付 2番目の順位で支給される延長給付です。 ・支給対象 失業の状況が全国的に悪化し、4か月連続で基本手当の受給者を、当月末の受給資格者全数と被保険者数で除して得た率が4%超であり、その期間内の各月の初回受給者数を各月末日の被保険者数で除して得た率が下落傾向にない状態において、厚生労働大臣が受給資格者の就職状況から見て必要があると認める時 ・延長日数 最高90日(受給期間も併せて90日間を限度に延長される) (ⅲ)訓練延長給付 一番優先度が低い延長給付です。しかし、3つのうち利用者が一番多いのがこの延長給付です。 ・支給対象 受給資格者がハローワークが指示した公共職業訓練等(受講期間2年以内のものに限る)を受講する場合 ・延長日数 次のように定められています。

(2)個別延長給付 平成24年3月31日までの暫定措置として、下記の12都府県を除く、35道府県で実施されている給付です。 ・支給対象 有期労働契約が更新されなかったために離職した者又は特定受給資格者のうち、年齢(45歳以上)や地域(上記以外の道府県)等を踏まえ、ハローワークが就職が困難であると認めた者(支給対象者は、所定給付日数支給終了時の最終認定日に発表されます)。 ・支給要件 所定給付日数の支給期間内に、積極的に求職活動を行ったと認められるにもかかわらず最終認定日においてもまだ就職が決定しないため、ハローワークがさらに給付が必要であると認めること ・延長日数 60日(東日本大震災被災者は120日、受給期間も併せて延長) |