| 大切な人がお亡くなりになったとき、嘆き悲しむのは至極当然のことですが、それもそこそこに、遺された者の責務として故人がお亡くなりになった後の諸手続をしなければなりません。その一つが相続です。ここでは、相続の大まかな流れを示し、それぞれの簡単な注意点を挙げていきます。 |

| ① 死後の諸手続 相続のお話の前に、一個人がお亡くなりになったときの諸手続のあらましについておさらいしておきましょう。 諸手続きは下記の4つに分類されます(死亡届関係は当然提出すべきものなので割愛します)。 故人の財産(資産(正の財産)・借金(負の財産)いずれも)をそのまま継承(単純承認)する場合と全く継承しない(相続放棄)場合とでは少々手続が異なりますので、ここでは単純承認をする場合で話を進めます。 1、名義変更・契約解除手続 電気・ガス・水道等のライフライン関係が故人名義であったり、故人名義のクレジットカード契約や各種会員契約等の契約があった場合は、継承する又は継承できる場合は相続人名義に変更し、継承しない又はできない場合は契約解除をしなければなりません。 一番最後の銀行口座の凍結は最重要項目です。相続が完了するまで死亡時の状態を保持しておかず、勝手に相続人等が預貯金を引き出すと円滑な相続手続に支障が出てしまいます。 名義変更の場合はその原因が契約者死亡であるため、契約先によっては、戸籍謄本、死亡診断書、継承者本人確認書類等が必要になります。 2、公的保険等資格喪失手続 故人が加入していた年金・共済や健康保険、認定を受けていた身体障害者手帳、その他故人本人固有の書類や資格証明及びそれに基づく会員証等に関する手続きとして、資格喪失届や会員死亡届等を提出しなければなりません。 3、年金等給付金請求手続 未支給の年金・保険給付、生命保険金等は相続財産にはならないことがほとんどですが、請求・入金の段階で相続財産と混同しないよう、注意が必要です。 4、その他手続 各種手続の締めの作業として、税務署への申告及び個人の所有物の所有権移転(又は消失)の手続が必要です。また、死別により夫婦関係が終了するときは、遺された配偶者の選択により苗字を旧姓に戻したり、故人の親族との関係を絶ったり、子の苗字の変更も行わなければならないこともあります。

|

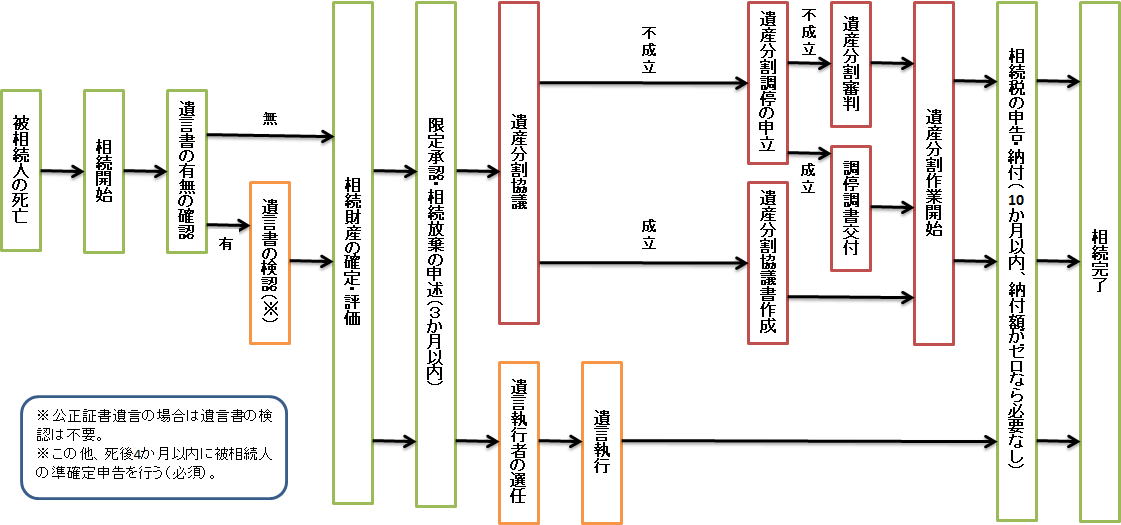

| ② 相続の流れ 相続の大まかな流れは、下図のようになっています。 ここでは、遺言相続、法定相続それぞれの共通事項について触れ、それぞれの独自の手続については別途説明します。 |

| 1、遺言書の有無の確認 被相続人が死亡した後、相続に関連して最初にしなければならないことは遺言書の有無の確認です。遺言書があるとないとでは、相続の作業が大きく変わってきます。 被相続人の生前に遺言書の有無を確認しておくのも、作業を迅速に進める一つの手段でしょう。 2、相続人の確定 法定相続人は、民法第900条の規定により、 (1)配偶者と子 (2)配偶者と直系尊属 (3)配偶者と兄弟姉妹 と、優先順位が付けられていますが、被相続人より先に法定相続人が死亡しているときは原則として代襲相続ができるため、子であれば孫、兄弟姉妹であれば甥・姪の存在を確認することが必要になります。 推定相続人の存在を確認するためには、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍までさかのぼって該当者を探し出し、その者の戸籍謄本及び戸籍の附票を取り寄せ、現住所を確認することになります。 推定相続人を全員探し出すことができたら、次にその者が、 (1)相続放棄を希望している又はすでにしているか (2)相続欠格者(民法第891条)に該当するか (3)相続廃除者(民法第892条)に該当するか を確認し、該当する者は推定相続人から除外して相続人を確定します。 なお、相続廃除は遺言によってもすることができるため、遺言書が存在する場合は遺言書の内容に相続廃除者の明記があるかどうかを確認することが必要です。 3、相続財産の確定 相続人を確定したところで、どこにどんな財産がどれだけあるのかわからなければ分割のしようがありませんから、財産の種類ごとに資料を収集して財産目録を作成する必要があります。 財産の種類は、大まかに下表のように分類することができます。

|

| 下の「相談したい!」からお問い合わせください。 |